義理の実家との関係性、どう築いていますか?

年末年始になるとテレビやSNSでは“帰省トラブル”の話題が目立ち、モヤモヤすることもしばしば。

わたしにとって義実家は毎日顔を合わせる存在。敷地同居で暮らし始めて4年が経ち、程よい距離感と信頼関係の中で助け合いながら過ごしています。

今回はそんな日常生活での義両親との関わり方や、ちょっとした心がけについて書いてみました。

index

義実家との同居って、やっぱり大変?テレビから流れる「正月帰省」への違和感

歯医者の処置台のモニタで、年末年始の帰省トラブルをまとめたテレビ番組が流れていました。

「義理実家の食器洗いルールが厳しすぎる」「義兄弟はゴロゴロ、わたしだけが働いている」といった愚痴のオンパレード。

もちろん、それぞれの背景があるとは思うけれど、他人の怒りや不満を無防備に浴びてしまうと、なんだか気持ちまで引っ張られてしまいます。

そんなわけでわたしは普段からテレビはオンデマンドで見たいものだけ見る派。XやThreadsなどもスマホからアプリを消去し、必要なときだけブラウザで開いています。無理なく気分を守るための習慣です。

義実家と日常的につながる暮らし

わが家は義理実家との敷地内同居4年目。

といっても家屋は完全に別で、生活のプライバシーは保たれています。お義母さんもお義父さんも平日は仕事で不在なことが多く、よい距離感で日々を過ごせています。夕食に誘ってもらったり、子どもを見てもらったりする機会も多く、ありがたい限りです。

実の両親も車で15分ほどの距離に住んでおり、「帰省」というよりは、双方の実家と日常的にゆるやかにつながっている感覚です。

義理の親を“他人”と感じない関係性に感謝

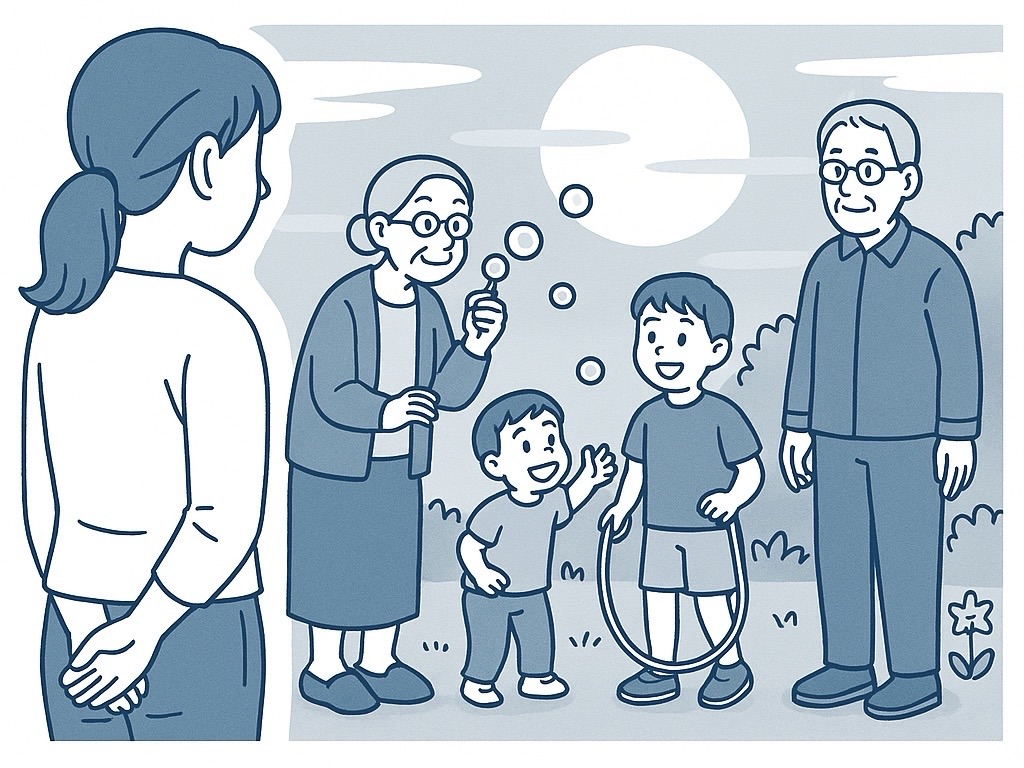

節句や七五三などのイベントは、わたしたち親よりも率先して準備をしてくれる義両親。息子たちに注いでくれる愛情は、本当にありがたいものです。

核家族が多い今の時代に、祖父母という存在が子育てに参加してくれることは、子どもにとっても貴重な経験。親以外の大人と日常的に関わることで、広い価値観に触れるきっかけになります。

わたしは義理両親には実の娘のように接していて、敬語もいつからかやめました。いつも図々しくくつろぐ嫁を快く受け入れてくれていることに感謝しています。

世代のギャップは“想像力”で乗り越える

とはいえ、細かなことで「うーん」と思う瞬間がないわけではありません。

たとえば長男が庭を抜けて義実家に遊びに行くと、甘いお菓子をたっぷりもらってくることがありました。わが家ではお菓子を控えめにしているため最初は戸惑いましたが、「お義母さんのもとで食べる分にはまあいいか」と大らかに構えるように。

わがままを言って間が持たないときに、おやつで対応したくなる気持ちは想像できますし、面倒を見てくれている時間は任せるのが一番。

最近では、お煎餅など補食になるものを選んでくれたり、「これあげてもいい?」と確認してくれたり、歩み寄りも感じられるようになりました。

“お願いするなら文句は言わない”が鉄則

子どもの世話でも家事でも、何かをお願いするなら「感謝」が基本。やってもらったことに文句を言わない。特別なやり方があるなら先に伝える。それだけでずいぶんとスムーズになります。

おまかせしている間は、任せた相手を信頼して、感謝の気持ちを忘れずにいたいと思っています。

「あとどれくらい一緒に過ごせるかな」——そう思うと、自然と優しくなれる

「郷に入れば郷に従え」といった価値観は薄れてきて、家庭の形も多様化しています。それでも、義理の親や親戚との関係は、ご縁があってつながった大切な人間関係。

年に数回しか会わない関係なら、「人生であとどれくらい一緒の時間を過ごすかな」と想像してみると、不満よりも前向きな気持ちで接することができるかもしれません。

ちょうどよい距離感を探りながら、お互いが気持ちよく過ごせる関係を築いていけたらいいですね。