「お米が足りない」というニュースが後を立ちません。

ちなみに、わが家では毎年なじみの農家さんから一年分のお米をまとめて購入しているため、そんな実感はほとんどなく… スーパーのお米売り場を通り過ぎる時に、“お一人様ひとつまで”と書かれているのを見かけて、あぁ、米不足って深刻なんだ…と思い知らされた次第です。

当たり前に口にしていたお米が食べられなくなる日が訪れるかも…という不安が過りました。

index

親子で参加した田植え体験

毎日食べているお米。その背景を肌で感じる機会は、意識してつくらないと訪れません。

タイミングよく友人に誘ってもらい、息子二人を連れて田植え体験に参加してきました。子どもに「ごはんはどうやってできるのか」を知ってもらう絶好のチャンスです。

わたし自身も、小学生の頃に餅米を育ててお餅をついたことがあります。素足をゆっくりと泥にうずめるなんとも言えない感触は今も強く記憶に残っています。強く五感を刺激された体験は大人になっても薄れません。

今回は、一歳半の次男が田んぼの端でどろんこあそびをするのにつきっきりで、わたし自身はほとんど関われませんでしたが…… 最初は乗り気でなかった5歳年長の長男が、泥に足を踏み入れた瞬間に目を輝かせ、次第に田植え作業に夢中になっていった姿が印象的でした。

体験後は、昨年収穫されたお米で握ったおにぎりをいただきました。この日に植えた稲も、秋に収穫して食べられるといいね。

お米を作っても儲からない?|農家さんの本音

以前農家さんと話したときに、「お米は儲からない」とおっしゃっていたのが強く印象に残っています。

育苗・田植え・収穫・乾燥・脱穀… 米作りには多くの工程があり、高額な農機具が何種類も必要です。そのため、地域によっては農家同士で組合を作り、機械を共同購入したり、シェアする工夫がされています。

多くの農家さんが収益確保のためにいろんな販路を開拓しようと取り組んでいますが、出品手数料がかかるECサービス経由などは利益が減ってしまう側面も……

わが家のように地域の農家さんからお米を一定量まとめて直接購入することは、米農家さんを支える方法の一つ。また来年もおねがいね、と予約することで生産の見込みが早く立ち、また仲介コストもかからない。昔は当たり前だったはずのこういった輪がまた繋がっていけばいいなあと思います。

なぜ、いま米不足?|昭和から令和へ

調べてみると、令和の「米不足」の背景はとても複雑でした。

まずは、かつて行われていた減反政策の影響です。米の過剰生産による価格の暴落を防ぐために1970年に始まったこの政策。農家に対して米づくりを控えるよう国が促し、補助金を出してきた背景があります。

長年続いたこの制度は2018年に廃止されましたが、一度やめた米づくりを再びはじめることは想像以上に困難です。先に述べたような農機具設備の問題は大きなハードルとなりますし、高齢化や担い手不足は深刻です。耕作放棄地は荒れてしまっているケースも少なくありません。

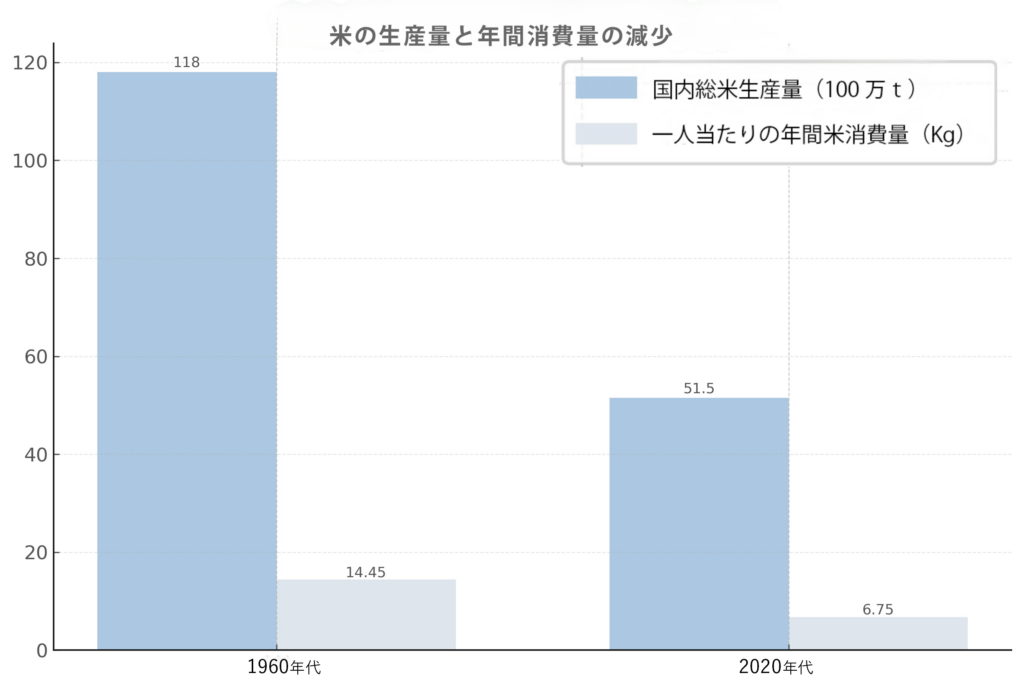

また、1960年代から現在までにわたしたち一人あたりの米の消費量は約半分に減少し、パンや麺など主食の多様化も進みました。その一方で、外食や中食の利用は広がり、コンビニ弁当やスーパーの惣菜などで使われる業務用米の需要は高まっています。ただ、こうした業界では食品ロスの問題も抱えているのが実情。廃棄量が嵩むと、たとえ全体としては十分な量の米が生産されていても、必要な場所に届かないというミスマッチが起きることも考えられます。

さらに近年は、温暖化による不作や米の品質低下も影響しており、極端な生産調整はリスクを高めています。時代の変化に伴って、持続可能な制度設計と流通体制の構築が急がれています。

「いただきます」に気持ちを込めて

わたしが子どものころは、通学路のあちこちに田んぼがありましたが、今ではその多くが住宅地に変わっています。減反政策により米の生産を辞めた世代の子どもたち(団塊の世代)が、次々と農地を手放す流れになっているのです。

それでも、わが家のまわりにはまだ田んぼが多く残されていて、わたしは田植え前に水が張られた田んぼの景色がとても好きです。夕陽を映す水面に映り込む空の色…… 気づかないうちに静かに減っていく日本の美しい風景。それを“眺める”だけでなく、暮らしのいちばんの根っこである第一次産業について、子どもたちと考え学ぶ機会をこれからも作っていきたいと思います。

毎日なんとなく食べているお米も、たくさんの人が関わって、丹精込めて作ってくれている。これを実感できると、毎食ごとの「いただきます」という言葉にちゃんと気持ちを込められるようになりますね。

参考

- 備蓄米の“連続放出”に農家困惑 新米の価格「グンと下がる可能性も…」 膨らむ生産コスト、大型農機は「正直、高級車みたいなもん」(FNNプライムオンライン)|Yahoo!ニュース

- 「廃棄」される米、1日8トン 品薄でも変わらぬ食品ロスの実態|朝日新聞

- 食卓に迫る 地球温暖化の影響と適応策|農研機構

- 令和6年耕地面積(7月15日現在)|農林水産省

- 令和4年農作物作付(栽培)延べ面積及び耕地利用率|農林水産省

- 作況指数と作柄|データで見る田んぼ|クボタ

- 図2 耕地面積の推移|DINF

- 農地・耕作放棄地面積の推移|内閣府

- 人口推計(2024年12月確定値)|総務省統計局

- 人口推計(2024年10月1日現在)|総務省統計局

- お米と食料安全保障|農林水産省

- 食料需給表 品目別累年表 3-1 穀類 米|e-Stat

- 食料需給表|e-Stat 政府統計の総合窓口

- 令和5年度 食料需給表 確報(2023年度)|e-Stat

- 食料需給表(すべて)|e-Stat